هذا الملف يقوم بشرح اعضاء جسم الانسان ويمكن تحتاجونه حق الدراسه مو تنسوون تدعولى اذا استفدت منه

و هذا اول موضوع تشريح العين

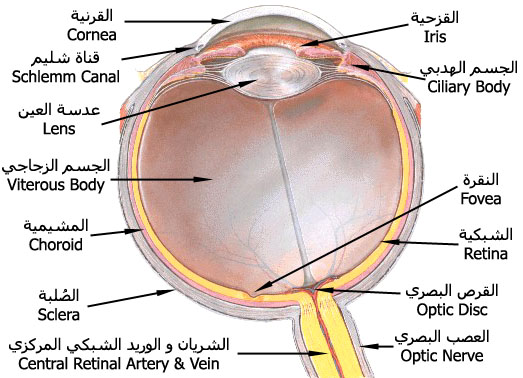

تتكون العين (كرة العين) من ثلاث طبقات و هي من الخارج للداخل:

الصلبة Sclera , و هي الطبقة الخارجية للعين و تتكون من نسيج ضام قوي غير شفاف لحماية العين , الصلبة لا تمتص الضوء بل تعكسه و لهذا لونها أبيض. تلف الصلبة معظم كرة العين إلا الجزء الأمامي الذي هو قرنية العين الشفافة.

المشيمية Choroid , و هي الطبقة التي تقع بين صلبة العين و شبكية العين , و المشيمية تحتوي على شبكة غنية من الأوعية الدموية و وظيفتها الأساسية هي دعم شبكية العين و توفير الغذاء و الأوكسجين لها. المشيمية تغطي ثلثي كرة العين فقط الجزء الخلفي.

الشبكية Retina , و هي الطبقة الداخلية للعين و تغطي ثلثي كرة العين من الداخل الجزء الخلفي. الشبكية هي الطبقة التي تحتوي على المستقبلات الضوئية Photoreceptors و المسؤولة عن البصر , حيث أنها تستقبل الضوء الواقع عليها و تحوله لإشارات كهربائية تنتقل عن طريق الألياف العصبية البصرية و التي تتجمع في القرص البصري Optic Disc أو الذي يسمى كذلك بالبقعة العمياء (حيث أن القرص البصري لا يحتوي على مستقبلات ضوئية) لتكوين العصب البصري.و تحوي الشبكية على النقرة Fovea و هي عبارة عن بقعة مقعرة في الشبكية تحتوي على كميات كبيرة من المستقبلات الضوئية و تستخدمها العين للبصر الحاد , أي بأن العين تلتف ليقع الضوء على هذه البقعة.

كرة العين الجسم الزجاجي Viterous Body و هو عبارة عن جسم هلامي شفاف يحافظ على كرويتها.و يتصل من الأمام بالجسم الهدبي Ciliary Body و هو عبارة عن عضلات تتحكم في شكل عدسة العين بحيث إذا تقلصت يقل تحدب العدسة و إذا ارتخت يزيد تحدب العدسة و هذه العملية هي التي تركز الضوء على الشبكية للإبصار على حسب بعد الجسم عن العين.

أمام عدسة العين تكون القزحية Iris و هي التي تعطي العين لونها , و تتكون القزحية من عضلات دائرية و عضلات شعاعية و في الوسط الفتحة التي تسمى بؤبؤ العين (حدقة العين) Pupil , العضلات الدائرية تضيق بؤبؤ العين و الشعاعية توسع بؤبؤ العين حسب كمية الضوء , ففي الظلام يتوسع بؤبؤ العين للسماح لأكبر كمية من الضوء الدخول للعين لتسهيل الرؤية , و عندما يكون الضوء ساطع يتضيق بؤبؤ العين لتكون الرؤية واضحة و ليست مشوشة.

بعد القزحية و في مقدمة العين تكون القرنية Cornea و هي شفافة و لا تحتوى على أوعية دموية حيث أنها تأخذ ما تحتاجه من الأكسوجين مباشرة من الهواء و الغذاء عن طريق الترشيح من الخلط المائي Aqueous Humour , و هو المحلول الذي يملأ الغرفة الأمامية و الغرفة الخلفية. الغرفة الأمامية Anterior Chamber هي الفراغ الواقع بين القرنية و القزحية و الغرفية الخلفية Posterior Chamber هي الفراغ الواقع بين عدسة العين و القزحية. يملأ الخلط المائي هاتين الغرفتين و يتركهما عن طريق قناة شليم Schlemm Canal التي تقع في الزاوية بين القرنية و القزحية في الغرفة الأمامية. الخلط المائي هو المسؤول عن ضغط العين Intraocular Pressure , فإذا تجمع و لم يستطع الخروج لسبب ما يؤدي ذلك إلى إرتفاع ضغط العين و المرض المعروف بالماء الأزرق Glaucoma

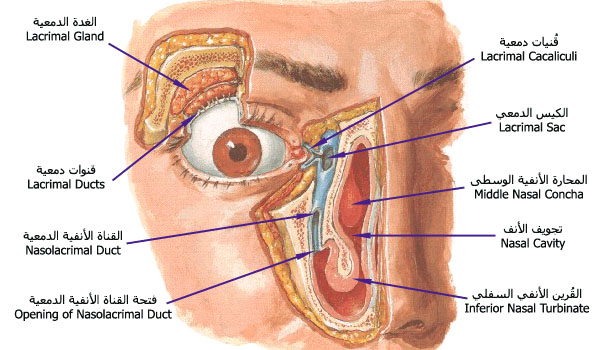

النظام الدمعي Lacrimal Apparatus يتكون من الغدة الدمعية Lacrimal Gland التي تقع في الجزء العلوي الأمامي الخارجي لحجر العين و تصب الدموع عبر قنوات دمعية على ملتحمة العين Conjunctiva و بعدها تنتقل الدموع إلى زاوية العين الداخلية لتنتقل عبر القنيات الدمعية Lacrimal Canaliculi إلى الكيس الدمعي Lacrimal Sac و الذي يحبس الدموع من أن تنزل دفعة واحدة لتجويف الأنف. بعدها تنتقل عن طريق القناة الأنفية الدمعية Nasolacrimal Duct لتصب في تجويف الأنف عبر فتحتها في النقرة الأنفية السفلى

العضلات التي تحرك العين هي :

العضلة المستقيمة الوحشية (الجانبية) Lateral Rectus Muscle و هي تلف العين للخارج اي النظر للجانب الخارجي (طرف العين).

العضلة المستقيمة الإنسية (الداخلية) Medial Rectus Muscle و هي تلف العين إلى الداخل للنظر صوب الأنف.

العضلة المستقيمة العلوية Superior Rectus Muscle و هي تلف العين للنظر للأعلى و للداخل.

العضلة المستقيمة السفلية Inferior Rectus Muscle و هي تلف العين للنظر للأسفل و للداخل.

العضلة المائلة العلوية Superior Oblique Muscle و هي تلف العين للنظر للأسفل و للخارج.

العضلة المائلة السفلية Inferior Oblique Muscle و هي تلف العين للنظر للأعلى و للخارج.

و هذا اول موضوع تشريح العين

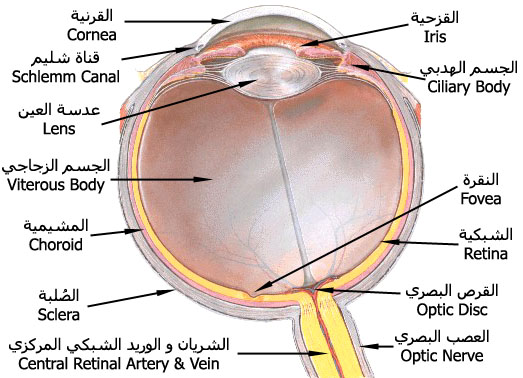

تتكون العين (كرة العين) من ثلاث طبقات و هي من الخارج للداخل:

الصلبة Sclera , و هي الطبقة الخارجية للعين و تتكون من نسيج ضام قوي غير شفاف لحماية العين , الصلبة لا تمتص الضوء بل تعكسه و لهذا لونها أبيض. تلف الصلبة معظم كرة العين إلا الجزء الأمامي الذي هو قرنية العين الشفافة.

المشيمية Choroid , و هي الطبقة التي تقع بين صلبة العين و شبكية العين , و المشيمية تحتوي على شبكة غنية من الأوعية الدموية و وظيفتها الأساسية هي دعم شبكية العين و توفير الغذاء و الأوكسجين لها. المشيمية تغطي ثلثي كرة العين فقط الجزء الخلفي.

الشبكية Retina , و هي الطبقة الداخلية للعين و تغطي ثلثي كرة العين من الداخل الجزء الخلفي. الشبكية هي الطبقة التي تحتوي على المستقبلات الضوئية Photoreceptors و المسؤولة عن البصر , حيث أنها تستقبل الضوء الواقع عليها و تحوله لإشارات كهربائية تنتقل عن طريق الألياف العصبية البصرية و التي تتجمع في القرص البصري Optic Disc أو الذي يسمى كذلك بالبقعة العمياء (حيث أن القرص البصري لا يحتوي على مستقبلات ضوئية) لتكوين العصب البصري.و تحوي الشبكية على النقرة Fovea و هي عبارة عن بقعة مقعرة في الشبكية تحتوي على كميات كبيرة من المستقبلات الضوئية و تستخدمها العين للبصر الحاد , أي بأن العين تلتف ليقع الضوء على هذه البقعة.

كرة العين الجسم الزجاجي Viterous Body و هو عبارة عن جسم هلامي شفاف يحافظ على كرويتها.و يتصل من الأمام بالجسم الهدبي Ciliary Body و هو عبارة عن عضلات تتحكم في شكل عدسة العين بحيث إذا تقلصت يقل تحدب العدسة و إذا ارتخت يزيد تحدب العدسة و هذه العملية هي التي تركز الضوء على الشبكية للإبصار على حسب بعد الجسم عن العين.

أمام عدسة العين تكون القزحية Iris و هي التي تعطي العين لونها , و تتكون القزحية من عضلات دائرية و عضلات شعاعية و في الوسط الفتحة التي تسمى بؤبؤ العين (حدقة العين) Pupil , العضلات الدائرية تضيق بؤبؤ العين و الشعاعية توسع بؤبؤ العين حسب كمية الضوء , ففي الظلام يتوسع بؤبؤ العين للسماح لأكبر كمية من الضوء الدخول للعين لتسهيل الرؤية , و عندما يكون الضوء ساطع يتضيق بؤبؤ العين لتكون الرؤية واضحة و ليست مشوشة.

بعد القزحية و في مقدمة العين تكون القرنية Cornea و هي شفافة و لا تحتوى على أوعية دموية حيث أنها تأخذ ما تحتاجه من الأكسوجين مباشرة من الهواء و الغذاء عن طريق الترشيح من الخلط المائي Aqueous Humour , و هو المحلول الذي يملأ الغرفة الأمامية و الغرفة الخلفية. الغرفة الأمامية Anterior Chamber هي الفراغ الواقع بين القرنية و القزحية و الغرفية الخلفية Posterior Chamber هي الفراغ الواقع بين عدسة العين و القزحية. يملأ الخلط المائي هاتين الغرفتين و يتركهما عن طريق قناة شليم Schlemm Canal التي تقع في الزاوية بين القرنية و القزحية في الغرفة الأمامية. الخلط المائي هو المسؤول عن ضغط العين Intraocular Pressure , فإذا تجمع و لم يستطع الخروج لسبب ما يؤدي ذلك إلى إرتفاع ضغط العين و المرض المعروف بالماء الأزرق Glaucoma

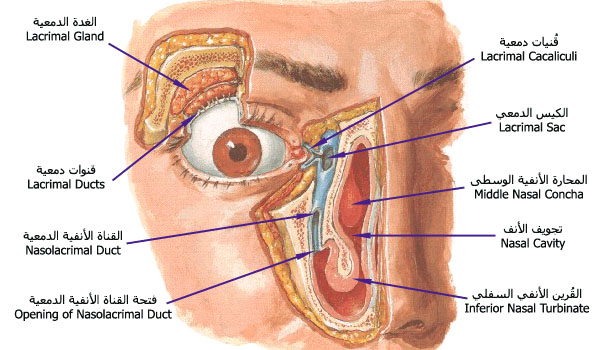

النظام الدمعي Lacrimal Apparatus يتكون من الغدة الدمعية Lacrimal Gland التي تقع في الجزء العلوي الأمامي الخارجي لحجر العين و تصب الدموع عبر قنوات دمعية على ملتحمة العين Conjunctiva و بعدها تنتقل الدموع إلى زاوية العين الداخلية لتنتقل عبر القنيات الدمعية Lacrimal Canaliculi إلى الكيس الدمعي Lacrimal Sac و الذي يحبس الدموع من أن تنزل دفعة واحدة لتجويف الأنف. بعدها تنتقل عن طريق القناة الأنفية الدمعية Nasolacrimal Duct لتصب في تجويف الأنف عبر فتحتها في النقرة الأنفية السفلى

العضلات التي تحرك العين هي :

العضلة المستقيمة الوحشية (الجانبية) Lateral Rectus Muscle و هي تلف العين للخارج اي النظر للجانب الخارجي (طرف العين).

العضلة المستقيمة الإنسية (الداخلية) Medial Rectus Muscle و هي تلف العين إلى الداخل للنظر صوب الأنف.

العضلة المستقيمة العلوية Superior Rectus Muscle و هي تلف العين للنظر للأعلى و للداخل.

العضلة المستقيمة السفلية Inferior Rectus Muscle و هي تلف العين للنظر للأسفل و للداخل.

العضلة المائلة العلوية Superior Oblique Muscle و هي تلف العين للنظر للأسفل و للخارج.

العضلة المائلة السفلية Inferior Oblique Muscle و هي تلف العين للنظر للأعلى و للخارج.

[/IMG]

[/IMG]

تعليق